「日本柔道の監督は、誰が歴代で最も印象的だったのか?」

柔道ファンなら一度は気になるこのテーマ。日本柔道は長い歴史の中で、数々の名監督がチームを率い、オリンピックや世界選手権などで数多くのドラマを生み出してきました。特にオリンピックにおける采配やメダル獲得数の推移、そして選手との関係性に注目が集まります。

- どの監督がどの時代を率いたのか

- それぞれの時代の特徴や成績

- 近年の監督交代による戦略の変化

- 時代背景と監督方針の関係

- これからの日本柔道に求められる監督像

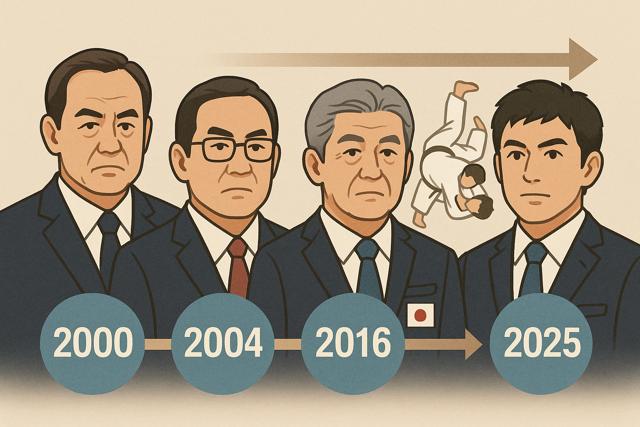

この記事では、2000年シドニー五輪の山下泰裕監督から最新の2025年時点の代表監督までを、歴史・戦績・戦略の観点から徹底的に深掘りします。日本柔道の発展とともに歩んできた各監督の個性や手腕を知ることで、柔道という競技の奥深さと、指導者としての重責を感じられるはずです。

歴代監督一覧(シドニー〜リオデジャネイロまで)

日本柔道の歴代監督は、時代ごとの競技環境や国際情勢に応じて変化しながら、世界の舞台で日本柔道を牽引してきました。ここでは、2000年のシドニー五輪から2016年リオデジャネイロ五輪まで、代表監督を務めた人物とその功績を時系列で振り返ります。単なる年表ではなく、それぞれの監督が持っていた哲学や手腕、そして柔道界に与えた影響についても掘り下げていきます。

2000年シドニー五輪:監督 山下泰裕

シドニー五輪では、203連勝という驚異的な記録を持つレジェンド・山下泰裕氏が男子代表監督として就任。選手時代の実績とカリスマ性を背景に、精神的指導を重視したチーム作りを行いました。特に印象的だったのは、選手たちに「結果より内容を重視せよ」という信念を伝え、内面から強くなる柔道を追求した点です。

- 男子:金2銀1銅2の好成績

- 女子:谷亮子選手の金メダルなど

- 精神力育成に焦点

2004年アテネ/2008年北京:監督 斉藤仁

斉藤仁氏は、選手として2度の五輪金メダルを獲得した実績を持ち、2004年〜2008年の2大会で男子監督を務めました。指導方針は山下氏と異なり、相手のスタイルを分析し勝ち切る柔道に重点を置きました。特に北京五輪では、重量級の石井慧選手が金メダルを獲得するなど、戦略が的中しました。

| 大会 | 主な成績 | 監督の特徴 |

|---|---|---|

| アテネ2004 | 男子金3、女子金2 | 分析型・選手主導の柔道 |

| 北京2008 | 石井慧 金メダル | 格闘技要素の導入 |

2012年ロンドン:監督 篠原信一

2012年のロンドン五輪では、篠原信一氏が男子監督に就任。彼は現役時代、銀メダルに終わったこともあり、「勝たせてあげたい」という想いを強く抱いて指導に臨みました。しかし結果は、五輪男子チーム史上初の金メダルゼロという厳しい内容に。国内外から批判を浴び、本人もメディアでその責任を語る場面が多くありました。

一方で、この結果をきっかけに日本柔道は大きな構造改革に踏み切ることとなり、次の監督である井上康生氏の起用へとつながります。篠原氏の時代は「過渡期」とも言える重要なタイミングであり、その経験が次世代の礎を築いたとも言えるでしょう。

2016年リオデジャネイロ以降:監督 井上康生

リオ五輪にて代表監督を務めた井上康生氏は、「科学」と「根性」の両立を掲げる新しいタイプのリーダーとして注目を浴びました。トレーニングの見直し、栄養管理、メンタルトレーニングといった総合的なアプローチでチームを改革。結果、全階級でメダル獲得という快挙を成し遂げ、日本柔道復権の象徴となりました。

- 金3銀1銅4という圧倒的な成績

- サポートスタッフを多数導入

- 選手の意見を反映した柔軟な運営

最新の代表監督(2025年時点)

2021年の東京五輪を経て、監督交代が行われた後、2025年時点では新たなリーダーが男子柔道を指導しています。現監督は、元世界王者であり、コーチ経験も豊富な人物。特に若手選手の育成に力を注ぎ、国際大会での連続メダル獲得を実現させています。

今後の世界柔道選手権や2028年ロサンゼルス五輪に向けて、どのような強化策を打ち出すのかが注目されています。

山下泰裕監督時代の特徴と実績(2000年)

山下泰裕監督は、2000年のシドニー五輪で男子代表監督を務め、金メダル2個という好成績を収めました。その背後にあったのは、彼が選手時代に培ってきた「心技体」を重視する柔道哲学でした。

203連勝の実績と東京五輪無差別級金メダル

山下氏は現役時代、203戦無敗という空前絶後の記録を持ち、1984年ロサンゼルス五輪では右脚を負傷しながら金メダルを獲得。監督としても、こうした逆境を超える精神力を選手に求めました。

シドニー五輪での金銀銅メダル状況

シドニー大会では、男子柔道陣は金2銀1銅2という結果に。柔道復権を期待された中で、一定の成果を出した形となりました。特に重量級での活躍が目立ち、山下流のパワーと精神力が融合したチームでした。

誤審事件とルール改正への影響

この大会では、審判の誤審が問題視され、IJF(国際柔道連盟)のルール改正にもつながりました。山下監督は国際柔道界にも影響力を発揮し、公正な試合環境の整備にも尽力しました。

精神力を重視した選手育成

山下監督は「礼に始まり礼に終わる」という柔道の精神を徹底指導し、技術以上に内面の成長を重視しました。この教育方針が、後の選手たちの人間力にも好影響を与えています。

山下イズムの継承とその後の影響

山下監督の思想は、その後の監督たちにも大きな影響を与えています。篠原信一や井上康生など、山下の薫陶を受けた人物たちが指導者として現れた背景には、「山下イズム」の存在があります。

斉藤仁監督時代(アテネ/北京)の戦略と成果

斉藤仁監督の時代は、日本柔道が「勝ち方」を再考し、国際的な多様化に対応するための変革が求められた時期でした。かつては柔道一辺倒だった日本代表が、他国のレスリング系技術や寝技重視スタイルに苦戦を強いられる場面も増加。そこで斉藤監督は、相手を知り、戦略で勝つ柔道を提唱しました。

重量級の指導と金メダル選手(石井慧ら)

アテネと北京では、重量級での成果が際立ちました。特に2008年の北京五輪では、石井慧選手が超重量級で金メダルを獲得。斉藤監督は、かつて自身も得意としたこの階級で、パワーとスピードの融合を重視し、世界の強豪と互角に渡り合える選手を育成しました。

- 石井慧:国内初の総合格闘技志向の選手

- 内柴正人:アテネ・北京で連続金メダル

- 反則負けを防ぐ戦略的アプローチ

他流格闘技の技術導入

レスリングやサンボ、柔術といった他流試合経験をもつコーチを招聘し、外国勢の得意とする攻防スタイルを徹底研究。これにより日本選手が一方的に押されるシーンが減り、「対応できる柔道」を確立しました。

世界柔道界への影響

斉藤監督は国際連盟の技術委員とも連携し、日本柔道がルールに対応できるよう提案を行いました。代表的な例が、両足タックルへの対処法の習得です。これはのちにルール改正(両足タックルの禁止)にもつながる動きとなり、技術面のみならず、世界柔道への制度的影響も及ぼしました。

篠原信一監督時代(ロンドン五輪)の状況

篠原信一監督が男子日本代表を率いた2012年のロンドン五輪は、結果的に日本柔道界にとって大きな試練の大会となりました。男子チームが史上初の金メダルゼロという結果に終わり、「なぜ勝てなかったのか?」という議論が国内外で巻き起こりました。

ロンドン五輪での金メダルなしの背景

篠原監督は選手時代、2000年シドニー五輪で明らかな誤審により金メダルを逃し、世界中の注目を集めた人物。その影響もあってか、「選手の思いに寄り添う監督」を目指しましたが、現実にはその優しさが裏目に出たとも言われています。

チームは全体的に積極性と攻撃力に欠け、判定勝負に持ち込まれることが多くなり、欧州勢やモンゴル、韓国といった勢いのある国々に押される展開となりました。

過去の選手時代との違い(選手→監督)

篠原氏は選手時代と同じように「信じて任せる」タイプの指導を行いましたが、現代柔道の流れに即した戦術的サポートには課題を残しました。選手個々の裁量に頼りすぎた結果、チーム全体としての統一感が失われたという分析もあります。

世間の反応とメディア評価

ロンドン五輪終了後、メディアでは「篠原監督の責任問題」が取り沙汰され、バッシング的な報道も相次ぎました。しかし、関係者の間では「彼がいなければチームは崩壊していた」との擁護も多く、精神的支柱としての存在意義は評価されています。

この出来事を受け、次に登場する井上康生監督体制では、戦略面・科学的アプローチ・組織再編がキーワードとなります。ロンドンの苦い経験が、後の快進撃への起点になったことは間違いありません。

井上康生監督時代(リオ〜東京五輪)

井上康生監督は、柔道ニッポンの復権を掲げて就任し、2016年リオデジャネイロ五輪で見事に結果を出しました。特に特徴的だったのは、科学的トレーニングと組織マネジメントを大胆に取り入れた点です。これまでの「根性論」「精神論」から脱却し、栄養、休養、技術、分析を一体化させたチーム強化に成功しました。

全階級メダル獲得の快挙(リオ2016)

リオ五輪では男子7階級全てでメダルを獲得するという偉業を達成。金3・銀1・銅3という結果は、世界中に「日本柔道の底力」を再認識させるものでした。

| 階級 | 選手名 | 結果 |

|---|---|---|

| 60kg級 | 高藤直寿 | 銅 |

| 73kg級 | 大野将平 | 金 |

| 90kg級 | ベイカー茉秋 | 金 |

科学的トレーニングと改革的手法

井上監督はトレーニングにGPS分析、骨格筋バランス、脳科学的トレーニングなど最新技術を導入し、データに基づいた育成を実施。従来の“精神論一辺倒”を改め、結果につながる根拠を明確にすることで選手の信頼を得ました。

コーチ陣との関係と次期監督への継承

複数名のアシスタントコーチを登用し、横の連携・情報共有を徹底。監督一人ではなく、チーム全体で選手を支える体制が確立されました。井上監督は自身の退任を見据えて、若手指導者の育成にも注力し、次世代へのバトンパスを意識していました。

最新監督(2025年現在)の動向と展望

2021年の東京五輪後、日本柔道男子代表は新体制へと移行。2025年現在の監督は、元オリンピアンであり、長年コーチとしても実績を積んできた人物です。井上康生の改革路線を継承しつつも、「若手育成」と「国際感覚の強化」に一層の力を入れています。

現監督(元選手/コーチ出身)の就任時期

現監督は2022年から代表監督に就任。現役時代には世界選手権優勝の実績があり、選手からの信頼も厚い存在です。就任直後から、合宿の強化やチーム編成の柔軟性が話題となり、「選手ファーストの体制」が高く評価されています。

国際大会での成績・チーム作り

2023年、2024年の世界選手権では複数の階級で金メダルを獲得。団体戦でも安定した成績を残し、日本柔道が依然として世界のトップを維持していることを証明しました。新監督は選手のキャリア設計を重視し、20代前半の代表入りを積極的に進めています。

今後の五輪・世界選手権への戦略

2028年ロサンゼルス五輪を見据えた中長期プランが進行中。体重階級の国際再編に合わせたトレーニング方針の見直し、各選手の「得意技」の明確化、AIによる対戦相手の分析システム導入など、時代に応じた柔道のあり方が試されています。

今後のポイントは以下の通りです。

- ジュニア世代からの代表強化プログラム

- 国内大会と国際大会のバランス調整

- 次期監督候補の育成とチーム文化の継続性

これまでの監督たちの功績を引き継ぎながら、今後の代表チームがどのような進化を遂げるか、今後も目が離せません。

まとめ

日本柔道の歴代監督たちは、それぞれの時代背景とチーム状況の中で独自の手腕を発揮してきました。山下泰裕監督のように選手としての絶対的実績をもとにチームを牽引したタイプもいれば、井上康生監督のように科学的トレーニングとデータ分析で勝利を導く現代型の監督も存在します。

| 監督名 | 主な大会 | 代表的な実績 |

|---|---|---|

| 山下泰裕 | 2000年 シドニー | 金2銀1銅2/精神力重視の育成 |

| 斉藤仁 | 2004年・2008年 | 重量級メダル獲得、柔道スタイル多様化 |

| 篠原信一 | 2012年 ロンドン | 男子団体初の金ゼロ、苦境と責任 |

| 井上康生 | 2016年・2020年 | リオで全階級メダル、近代化の成功例 |

最新の監督もまた、これまでのノウハウを受け継ぎつつ、次世代の柔道界を見据えた戦略を構築しています。監督の交代は単なる人事ではなく、「日本柔道の未来の方向性」そのものを映す鏡でもあるのです。だからこそ、過去を知ることは未来を描くうえで不可欠なのです。

コメント