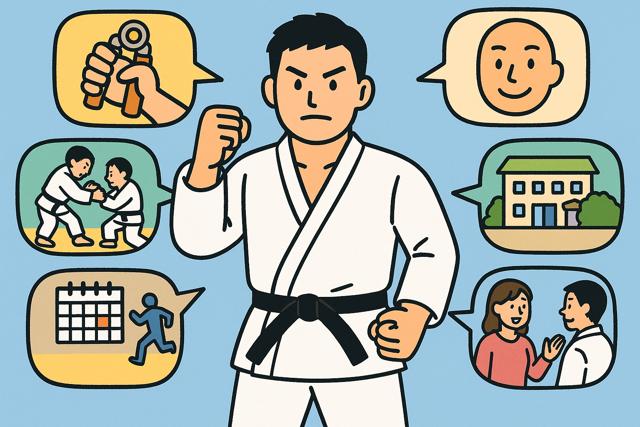

柔道が強い人には、共通した特徴があります。

それは単なる「力」や「技術力」ではなく、身体・精神・習慣・環境の全てが複合的に組み合わさった結果として現れるものです。本記事では、そんな柔道で強い人の特徴を徹底分析。

柔道をこれから始める方、すでに競技に取り組んでいる方、保護者・指導者など、すべての柔道人にとってのヒントが詰まった構成でお届けします。

- 身体能力だけでなく思考や性格も重視される理由とは?

- 勝てる柔道家の練習や生活習慣の共通点

- 精神面の強さと競技力のつながり

- 周囲のサポート環境がもたらす影響

柔道が強くなりたい人にとって、この記事は「強さを構成する要素を知る地図」となるはずです。

強い柔道家に共通する身体的特徴

柔道において勝ち続ける選手には、技術だけでなく明確な身体的特徴が存在します。身体的な資質はトレーニングで高められる要素も多く、自分の成長のために理解しておくべきです。ここでは、特に柔道家が競技力を発揮する上で必要とされる身体的条件について解説していきます。

筋力と体格のバランス

柔道ではパワーと体重の掛け合わせが技の威力に大きく影響します。例えば投げ技や抑え込みの局面では、腕力や下半身の筋力が不可欠です。

- ベンチプレスよりもスクワットやデッドリフトが重要視される

- 無理に体重を増やすのではなく、機能的な筋量を維持することがカギ

- 筋力だけでなく「重心のコントロール力」も重要

例:井上康生選手は、柔道技術と並行して体幹トレーニングにも注力し、実戦に強い身体作りを行っていました。

柔軟性と関節の可動域

関節の動きや柔軟性は、技の受け・攻めの幅を広げ、ケガの予防にもつながります。特に以下の部位が柔らかいと技のバリエーションが増えます。

- 肩関節:投げ技の切り返しで有利

- 股関節:踏み込みや足払いが鋭くなる

- 背中〜脊柱:バランス崩しと姿勢保持がスムーズに

| 部位 | 重要な理由 |

|---|---|

| 肩 | 組手時の自由な腕運びが可能 |

| 腰 | 体軸回転で投げのキレが出る |

| 足首 | 重心の移動と踏み込みに有効 |

瞬発力と持久力の両立

試合は数分間で決着がつくため、瞬発的な爆発力が必要です。しかし、1日複数試合が行われる大会では持久力の有無が勝敗を分けることもあります。

最近のトップ選手は「HIIT(高強度インターバルトレーニング)」を取り入れることも多く、短時間で心肺・筋力の両方を鍛えています。

ケガをしにくい体の構造

強い柔道家ほどケガが少ない傾向にあります。これは日々のフォームの正確性・柔軟性・リカバリー習慣の賜物です。

- 技の崩しが上手い=無理な姿勢を取らない

- 体幹が強い=転倒時の衝撃を受け流せる

- ストレッチや体のケアを習慣化している

リカバリー力の高さ

試合や稽古でのダメージからの回復力も重要です。睡眠・栄養・メンタルケアが揃っていることで、「いつも調子がいい柔道家」になれるのです。

「同じ練習量なのに、あの人は疲れが見えない」

→それは回復の質が圧倒的に違うからです。

精神的に強い柔道家の思考習慣

柔道は対人競技であり、精神面の強さ=勝敗に直結します。技術・体力と同等かそれ以上に重要視される「心」の部分に注目し、強い選手が持つ思考習慣を詳しく見ていきましょう。

勝ちへの執着と冷静な判断力

強い選手は勝つことに対して貪欲ですが、感情的に突っ走ることはありません。

- 攻めるべき時と引くべき時を見極める冷静さ

- 一瞬の隙を逃さない観察眼

- ルールを最大限に活用した試合運び

例:阿部一二三選手は、どんな場面でも「最後は勝つ」という覚悟と冷静な試合展開で知られています。

失敗から学ぶ分析力

負けた時、なぜ負けたのかを徹底的に考える姿勢も共通項です。トップ選手は試合後の振り返りノートをつけていることも多いです。

以下のような項目を記録し、次に活かします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 技の成功率 | 得意技が決まった割合 |

| スタミナ切れの時間 | どの時間帯で疲労したか |

| 組手のミス | 相手に先を取られた場面 |

プレッシャー下での集中力

大舞台で本領を発揮できる選手は、プレッシャーを“緊張”ではなく“集中”に変える術を知っています。

「集中とは、自分のやるべきことだけに意識を向けること」

瞑想やルーティンの導入により、試合前の精神を安定させる選手も増えています。

自己肯定感と向上心

柔道が強い人は、自分の力を信じていることが多く、それが行動力や技のキレにつながります。

- 小さな成長を積み重ねて自己評価を高めている

- 目標設定が明確である

- 他人との比較ではなく「昨日の自分」と戦っている

柔道で強くなるための生活習慣

柔道に限らず、アスリートとして成功するためには「日常生活の過ごし方」が極めて重要です。ここでは柔道家として強くなりたい人が身につけるべき生活習慣を中心に、実践すべき行動や考え方を紹介します。

継続的なトレーニングの習慣

一流の柔道家は、練習の「質」と同時に「継続力」にもこだわっています。

- 毎日の基礎トレーニングを欠かさない

- 稽古後に補強運動や体幹トレーニングを行う

- 試合後もオフ期間を設けすぎず、体を維持

続けることでのみ、体と技は裏切らないという信念が根底にあります。

栄養バランスの取れた食事

柔道家の体作りにおいて食事は最重要要素です。筋肉を育て、体調を整える基盤として意識的な食生活が求められます。

| 栄養素 | 役割 | 例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 筋肉修復・合成 | 鶏むね肉、豆腐、卵 |

| 炭水化物 | 試合や練習のエネルギー源 | ご飯、パン、果物 |

| 脂質 | ホルモンバランスと持久力 | オリーブオイル、ナッツ |

質の高い睡眠と回復

練習で受けた負荷は、睡眠によって回復します。強い選手は就寝時間・起床時間を一定にし、7~9時間の質の高い睡眠を確保しています。

- 就寝前のスマホ使用を避ける

- 寝具や部屋の温度にもこだわる

- 仮眠を取り入れ、集中力を維持

オンオフの切り替え力

強い柔道家は、気持ちのスイッチを切り替えるのが上手です。試合や練習に全力を出しつつ、休息時には完全にリラックスすることでメンタルの消耗を防ぎます。

「力を抜く時こそ、強くなる準備をしている」

読書・音楽・温泉・軽い散歩など、自分なりの癒しを持つことも大切です。

トップ柔道家が意識する練習スタイル

強い選手ほど練習への取り組み方が明確です。ただの「がむしゃら練習」ではなく、意図を持った練習が常に実践されています。ここでは実力者が行っている練習スタイルの具体例を紹介します。

技術と体力を融合した稽古

単純な筋トレや技術練習に偏らず、「技を出すための体作り」をセットで行っています。

- 打ち込みとサーキットトレーニングの組み合わせ

- 投げ込みの前に体幹・バランストレーニング

- 心拍数を上げた状態で技をかける実戦訓練

多様な相手との乱取り

「強い相手」だけでなく、「スタイルの違う相手」との乱取りも重要です。

それにより、組手の選択肢や対応力が格段に向上します。

| 相手のタイプ | 目的 |

|---|---|

| 体格差のある相手 | 力の使い方を覚える |

| スピード重視の選手 | 反応速度を鍛える |

| 右利き・左利き | 組手の柔軟性を養う |

ビデオによる自己分析

自分の稽古や試合を客観的に見ることで、動きの癖やミスを自覚できます。

- 自分の動作スピードやタイミングを確認

- 相手の対処法を逆に学ぶ

- 自分の表情・姿勢の改善にも役立つ

イメージトレーニングの実施

体を動かさずに頭の中で試合展開を繰り返すことで、本番での迷いが激減します。

「想像できることは、実現できる」

1日5分でも、試合前のルーティンとして取り入れると効果的です。

柔道が強い人に多い性格と行動傾向

柔道で強い人には、身体的・技術的な能力だけでなく「性格的な共通点」が見られます。これは単なる個性ではなく、競技を通じて形成された「勝つための思考回路」ともいえます。以下では、柔道家に多い性格・行動傾向について深掘りしていきます。

負けず嫌いな性格

強い選手の根底には、「絶対に勝ちたい」という強烈な競争心があります。これは日常生活にまで表れ、以下のような傾向があります。

- ゲームでも絶対に勝ちを譲らない

- 同じ失敗を二度繰り返さない執念

- 練習中でも常に全力勝負

「勝ちたい」ではなく「負けたくない」気持ちの強さが頂点へ導く。

冷静沈着で感情を抑制できる

一流の柔道家ほど、感情に支配されずに冷静さを保ちます。これが試合運びに安定感を生み出し、ミスが少なくなります。

| 場面 | 感情のコントロール方法 |

|---|---|

| 判定で負けた時 | 表情を崩さず反省に集中 |

| 怪我をした時 | 冷静に対処しリカバリーに意識を向ける |

| ミスをした時 | 試合中に気持ちを立て直す |

ルールや礼儀に忠実

柔道は「礼に始まり礼に終わる」武道です。強い人ほど、審判や相手への礼節を重んじます。

- 試合前後の礼をしっかり行う

- 指導者や年下にも敬意を持つ

- 道場の掃除や準備を自主的に行う

仲間を思いやる協調性

個人競技である柔道ですが、仲間との稽古や支えがあってこその強さです。

柔道の強い人ほど、以下のような人間関係を築いています。

- 練習相手を気遣い、手加減や助言をする

- 試合前に仲間に声をかけ励ます

- 後輩に技術を惜しみなく教える

強い柔道家に育つ環境とサポート

どれだけ才能や努力があっても、環境や支援体制が整っていなければ伸び悩むことがあります。最後に、強い柔道家が育つために必要な外部要因について解説します。

恵まれた指導者との出会い

コーチ・監督の指導力は選手の成長を大きく左右します。特に以下のような指導者に出会えた選手は大きく伸びます。

- 選手の特徴を見抜いて長所を伸ばす

- 一方的な指導ではなく対話を大切にする

- メンタル面でも信頼を寄せられる存在

「良き選手の背後には、必ず優れた指導者がいる」

家族の理解と応援

食事・送迎・メンタルケア…柔道家にとって家族の支援は非常に大きな力です。

以下は、強い選手に共通する家庭環境の特徴です。

- 試合の結果に関係なく努力を認める

- 親が柔道に過干渉せず適度な距離を保つ

- 栄養管理や休息のサポートが万全

良質なチームメイトの存在

切磋琢磨できる仲間は、成長において非常に重要です。

| 仲間のタイプ | 影響 |

|---|---|

| ライバル的存在 | 常に向上心を刺激される |

| 優しく教えてくれる先輩 | メンタルの安定につながる |

| 元気で明るい後輩 | チームの雰囲気が明るくなる |

挑戦を歓迎する学校や道場の風土

柔道が強くなるには、「失敗しても挑戦できる環境」が必要です。

- 自主練習を推奨する制度や雰囲気がある

- 異学年・異体格と稽古できる機会が多い

- 大会参加や遠征の機会が充実している

選手だけでなく、組織全体が「育てる文化」を持っていることが、長期的な強化に不可欠です。

まとめ

柔道における「強さ」は、単に体力や技術だけで測れるものではありません。その裏には精神の強靭さ、日々の地道な習慣、そして環境による支援が不可欠です。

特に現代の柔道では、国際的なルール改正や競技スタイルの多様化に対応するため、より総合的な資質が問われています。

本記事で解説した各特徴を理解し、自分自身の柔道に活かすことで、あなたも「強い柔道家」に近づくことが可能です。

強くなりたい全ての人に、この内容が届くことを願っています。

コメント